中国ではネット配車が生活に欠かせないツールとなっている。タクシーを呼ぶのはもちろん、配車や相乗りサービスなどシーン別での使い分けが可能。今後も右肩上がりでの成長が見込まれている。

高まる「網約車」の存在感

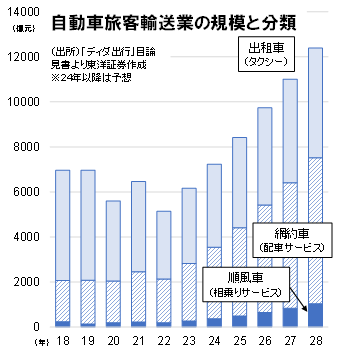

ディダ出行(02559)の目論見書によると、中国の自動車旅客輸送業(バスを除く)の2023年市場規模は6160億元で、28年には約2倍の1兆2389億元に拡大する見通しだ。市場は「出租車(タクシー)」「網約車(配車サービス)」「順風車(相乗りサービス)」に大別され、23年のシェアは順に54.2%、41.4%、4.4%。26年に配車サービスがトップになり、28年の並び順は、配車サービスが52.3%、タクシーが39.4%、相乗りサービスが8.3%になると予想される。

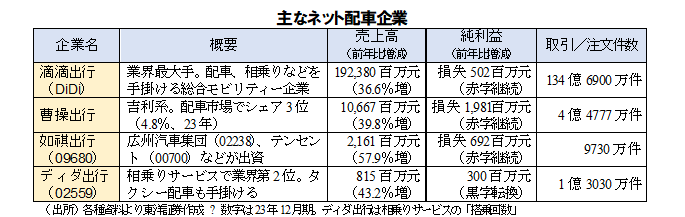

配車サービス市場での最大手は滴滴出行(DiDi)だ。シェアは75.5%と圧倒的。2位はT3出行の6.2%、3位は曹操出行の4.8%となっている(23年の総取引額=GTVベース)。

ネット配車の月間受注件数は24年5月に9億4400万件に上った。単純計算すると、中国全土で1日当たり3045万件の利用がある。5月末時点で営業ライセンスを取得している全国ネット配車プラットフォーム企業は351社を数え、登録ドライバーは703万3000人、登録車両数は294万8000台だ。

これらを23年末時点の数字で比較すると、自動車ドライバー(免許保有者)の1.4%がネット配車の登録ドライバーで、自動車保有台数のうち0.8%がネット配車として登録されている計算だ。

一方、中国現地では今、ロボタクシーの話題が盛り上がっている。百度集団(09888)は「Apollo Go」ブランドで、22年8月から武漢市でレベル4(特定条件下の完全自動運転)「無人タクシー」の商業サービスを開始。今年7月時点で400台超が稼働している。他社も含め、26年には大規模商業化が実現するとの見通しもあり、スマートフォンのアプリで気軽にロボタクシーを呼ぶ機会も増えていきそうだ。

(上海駐在員事務所 奥山)